「生え抜き」「ジイサン」「ニッポン人」……。

何だか加齢臭がプンプン漂ってきそうだが、これが日本企業のトップのお恥ずかしい現実。日本がもう一度元気を取り戻すには、「女性」「外国人」「中途採用」「若者」の人材を取り込まないと、お先真っ暗だという報告書を内閣官房が発表した。

新進気鋭の経営者らが中心になってまとめた報告書から見えてくるものは――。

経営スキルもない人物が社内の政治力学でトップに

この報告書は、内閣府が2021年8月10日に公式サイトに公開した「プライム市場時代の新しい企業組織の創出に向けて ~生え抜き主義からダイバーシティ登用主義への変革~」というタイトル。西村康稔経済財政再生相が昨年(2020年)12月に立ち上げた私的な集まり「企業組織の変革に関する研究会」がまとめた。

研究会メンバーは、米良はるかREADYFOR(レディーフォー)社長(33)、小泉文明メルカリ会長(41)、間下直晃ブイキューブ社長(44)、夏野剛ドワンゴ社長(慶應義塾大学特別招聘教授=56)、大湾秀雄・早稲田大学政治経済学術院教授(57)、冨山和彦・経営共創基盤グループ会長(61)の6人だ。

日本が国際的な競争力を取り戻すためには、特に企業トップの「生え抜き主義」から転換し、中途入社、女性、若者、外国人など多様な人材を活用すべきだと提言している。

内閣官房は近く報告書に沿った変革を働きかけるためのホームページを立ち上げ、賛同企業を公開したり、一般からも意見を募集したりする方針だ。

報告書が特に強調しているのが、日本企業トップの世界的にも恥ずかしいくらいの「閉鎖性」と「無能力」だ。「ドメスティックな日本人のオッサン」と揶揄し、まず経営者の変革から手を付けないと何も始まらない、と豊富な図表を使って訴えている。

「日本企業の失敗事例を見ると、ほとんどは経営が原因であり、経営者は圧倒的に生え抜きの男性が多く、多様性が乏しい。一度でも転職すると経営者になれないし、経営経験が乏しく、スキルもない人物が社内の政治力学によってトップについている。成果が出ない場合は任期が到来していなくても辞めればよいのに、辞めさせられない。『プロの経営者』を活用すべきだ」

と厳しく糾弾している。

そして、日本企業のトップのお恥ずかしい実態を、次のように他国と比較する。

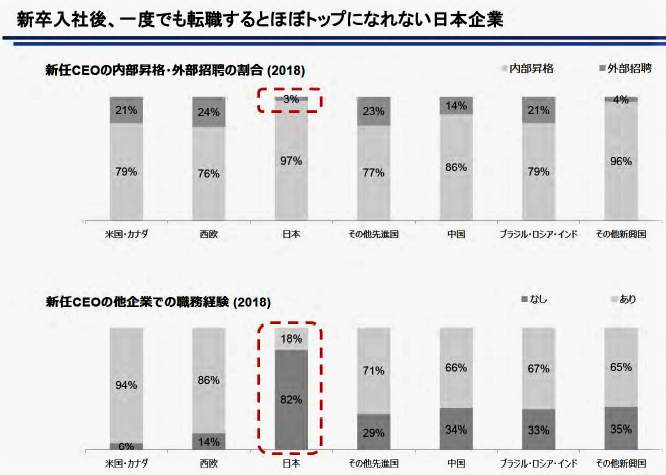

(1)日本のCEO(最高経営責任者)は、「生え抜き」比率が突出して高く、一度でも転職すると、ほぼトップになれないのが特徴だ。ここでいう「生え抜き」とは、新卒入社以降、一度も転職経験がない人材を指す。

新任CEOの内部昇格・外部招聘の割合を比較した資料(2018年データ)を見ると、内部昇格率は西欧諸国が76%、米国・カナダが79%、ブラジル・ロシア・インドが79%なのに対して、日本は97%と圧倒的に多い。同じアジアの中国でさえ86%だ。

また、新任CEOがほかの企業で働いた経験の有無を比較しても、「経験ナシ」が米国・カナダが6%、西欧諸国が14%、ブラジル・ロシア・インドが33%、中国が34%なのに対して、日本は82%と圧倒的に「他社で働いた経験ナシ」が多い。つまり、日本の経営者の8割以上は転職経験のない「生え抜き」「井の中の蛙(かわず)」ということになる。一度でも社内コースを外れるとトップになるのが難しいわけだ=図表1参照。

(図表1)「生え抜き」しかトップになれない日本企業(内閣官房公式サイトより)

日本=「サラリーマン社長」、欧米=「プロ経営者」

(2)しかも、日本では大企業トップの多くが、過去に経営者としての経験を持たずにいきなり経営者となるのが現状だ。東証一部上場企業のトップたちに、これまで自社はもちろん、子会社・関連企業・他社などで磨いた「スキル」を尋ねた調査(2014年~2019年データ)では、「事業」「経営企画」「営業」などの経験は50%~70%と高率だった。しかし、「経営」の経験があると答えた者はいずれの年でも40%に満たなかった=図表2参照。

上場企業の6割以上が、「経営者としての実績・手腕・評価」がわからないまま、「生え抜き」であることを理由にトップを選んでいるわけだ。欧米では、複数の企業で経営者になるための経験を積んだ中途採用者が、まず執行役員クラスで参画し、社内を数年かけて掌握したうえで、企業トップに昇格するケースが多い。こうした人材を、日本の「サラリーマン社長」に対して、「プロ経営者」(Professional owner)と呼ぶ。

報告書では、

「他社経験もあるプロ経営者の市場を育成・確保しながら、生え抜きにこだわらず、外国人を含めて他社経験のある経営者の割合(=18%:2018年)を10年で50%に増やすべきだ」

と提言している。

(3)日本企業のトップは、「オトコ」「高齢者(ジイサン)」「ニッポン人」の3拍子がそろっているのが特徴だ。逆にいうと、「多様性がまったくなく、女性、若者、外国人をもっと登用して活用しないとグローバル社会には通用しない」と報告書は強調する。

多様性を、日本の東証一部上場企業トップと、英国の全上場企業トップを比較した調査(2019年データ)では、日本は女性比率で3.7%下回り、平均年齢で7.6歳高く、自国籍の比率では英国の74%に対して99%と、「ニッポン人」一色に染まるありさまだった=図表3参照。

新任CEOの国籍や、海外で働いた国際経験の豊かさの調査(2018年データ)でも、日本企業トップに外国籍は0%、国際経験も21%と、米国・カナダ(外国籍14%・国際経験33%)、西欧諸国(外国籍44%・国際経験63%)に遠く及ばなかった=図表4参照。

外部から役員の仕事と責任の「見える化」を果たそう

報告書では、日本企業の取締役会の問題点も指摘している。まず、女性や外国人が少なく多様性に乏しいばかりか、それぞれの職務に必要な高度な専門職が養成されていないというのだ。

(1)女性役員が少ない点では、2016年にアジア・北米・欧州の企業との女性役員の比率を調べたデータがある。日本はわずか2%と、北米(22%)、欧州(17%)はもちろん、アジア諸国(17%)にも大きく差を開けられた=図表5参照。

外国人役員の比率も非常に低い。フランス(35.0%)、英国(33.5%)、ドイツ(25.3%)、米国(8.2%)に対し、日本(Topix100)では5.0%しかいない=図表6参照。

(2)なかでも報告書が特に問題視するのは、日本の取締役会と経営陣の専門化の遅れだ。まず、「CxO」(Chief x Officer)制度を導入している企業が非常に少ない。「CxO」とは、「Chief=組織の責任者」+「x=業務・機能」+「Officer=執行役」からなる経営用語で、企業活動における業務や機能の責任者を指す。CEO(最高経営責任者・Chief Executive Officer)、CFO(Chief Financial Officer・最高財務責任者)、COO(Chief Operating Officer・最高執行責任者)などがある。

東証1部の上場企業で導入しているのは20.0%だけ、一方、英国では全上場企業の61.7%が導入している(2019年データ)。「CxO」制度のメリットは、それぞれの役員の専門性と責任がはっきりしていることだ。

欧米では、役員の名前と一緒に「CxO」の情報も開示されているため、誰がその分野の責任者かすぐわかる。

「日本も外部から役員の仕事と責任の『見える化』を果たすために、『CxO』制度の普及を図るべきだ」

と報告書は提言。

その一方で、

「専門分野の人間、たとえば弁護士の取締役がいないので、問題が起こった時に改めて弁護士を役員会に呼んで会議を開くことも珍しくない」

と批判する。

真に会社の未来を託せる人をトップに選べない悲劇

報告書では、専門性と多様性の改革を進めている典型的な例として、日本のトヨタ自動車と、英ロンドンに本社を置く鉱業・資源分野の多国籍企業グループ「リオ・ティント」 (Rio Tinto)の取締役会の表を掲載した=図表7、8参照。トヨタでは、7年間で取締役を58人から9人にまでスリム化。うち社外取締役を3人、外国人を2人、女性を1人にした。リオ・ティントでは、取締役会と経営陣が分かれているのが特徴で、経営陣のほうが40代も多くて若い。そして、両方とも女性が多く、国籍も無回答(N/A)を除くと、計5か国と多様だ。

それにしても日本企業トップのお粗末すぎる現状、いったいどうすれば世界水準に達することができるのだろうか。報告書はこう結んでいる。

「真に会社の未来を託せる人をトップに選べていないことが問題の本質だ。社長の指名こそがコーポレートガバナンスの核心だ。社長の指名は、内部の論理ではなく、独立社外取締役を中心に構成される指名委員会が行うべきだ。指名委員会を法定で設置している企業は、東証一部上場で8.3%にすぎない(2020年データ)。指名委員会に社外取締役の比率を増やすべきだ」