首都圏のデパ地下や駅などをはじめ、全国で1日に3万食もの売上を誇るまい泉の「ヒレかつサンド」。旅行や出張の車内で軽く何か食べたいときに手にするという人も多いのではないでしょうか。「テレビ東京『カンブリア宮殿』(mine)」は、放送内容を読むだけで分かるようにテキスト化して配信。10年前に経営者が変わった事情から、その後の改革による成長の軌跡を追いました。

デパ地下で大人気~進化するとんかつ「まい泉」

東京「日本橋三越本店」のデパ地下で次々と売れていく「ヒレかつサンド」(3切れ421円)。柔らかいヒレかつを特注のパンではさみ、甘めのソースがマッチして、1日に3万食以上も売れる、まい泉の大ヒット商品だ。お弁当の人気ナンバーワンは「やわらかヒレかつ弁当」(1059円)。ショーケースには「箸でも切れます」と書いてある。

まい泉で使う肉は、肉と脂のバランスがいいように、バラ先と呼ばれる部分が3センチ、上の脂は8ミリ以下と、規格が決まっている。これを裏に突起があるパンチャーで叩いて肉の繊維を細かく切ると、柔らかくなるという。手先の感覚で、叩く箇所や回数を、微妙にコントロールするそうだ。

「肉には硬い部分もあり、やわらかい部分もあります。均一にすべてをやわらかくするように叩いているんです」と言うのは、まい泉で「グランドマイスター」の称号を持つ北根二郎。叩いた跡がいわば「ミシン目」となるから、箸でも切れるようになるのだ。

パン粉にもこだわり、肉に絡みやすい細かいものと、長めのもの2種類を使っている。油の温度は165度。揚げ時間は6分がベストだという。揚がったとんかつは、衣が立ち上がっている。これは「剣立ち」といってまい泉のとんかつの特徴。長めのパン粉が立ち上がるから、サクッとした食感が楽しめるのだ。

さらにまい泉では、地域や季節限定の商品を販売。客を飽きさせない工夫をしている。最近のヒット商品が、東京駅「グランスタ店」限定の「ヒレかつとたまごのポケットサンド」(486円)。年間20万個も売れる大ヒット商品になった。東京駅限定の証がパンに押した焼印。東京駅の待ち合わせ場所、「銀の鈴」からとっている。ほかにも、上野は「パンダ」、名古屋は「しゃちほこ」など、ご当地色も人気の理由だ。

東京・青山にあるレストランがまい泉の本店だ。連日、開店直後からにぎわい、土日には1000人もの客が、訪れるという。一番人気が鹿児島産黒豚の「ロースかつ膳」(3100円)。イギリスからの観光客は、ロンドンで買ったガイドブックを見てやって来たという。そこにはまい泉が紹介されていて、「誰もが注文する有名なとんかつ。おすすめはクロブタ」と書いてある。

店はもともと銭湯だった。広いホールは脱衣所だったという。その「神宮湯」を1983年にまい泉が買い取り、改装した。2つの入り口は男湯と女湯。その間は番台だった。

店には宴会場もある。そこで若手社員に囲まれていたのが、井筒まい泉社長・岡本猛(61)。「少しアルコールが入ると本音が出やすくなるので、それを聞きながら。私が悪いのは、次の日、忘れていることがあることですが」と笑う。

「幻の豚」から「究極のとんかつ」を

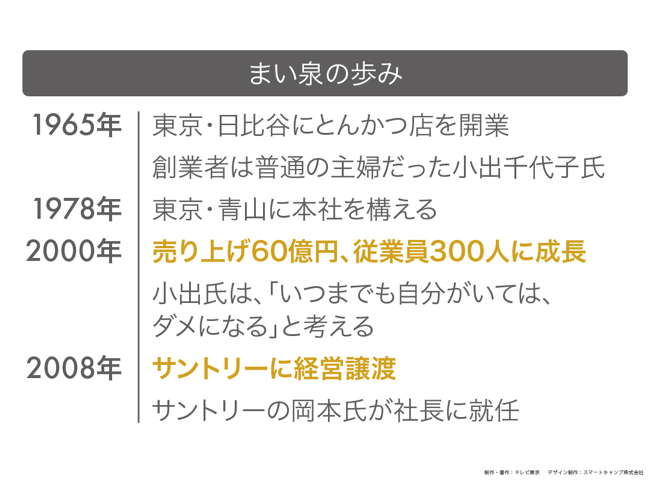

岡本は、家業だったまい泉を企業へと変貌させた人物だ。まい泉は1965年、わずか10坪の店からスタートした。創業者は普通の主婦だった小出千代子。それを2008年、サントリーにいた岡本が引き継いだ。岡本の社長就任後、まい泉の売り上げは75億円から121億円へと拡大した。

「今までのやり方を守っていくとなりがちですが、そうではなくて、もっと良くするためにはどうしたらいいか、もっとおいしくするためにはどうしたらいいか、ずっと考え続けることが大事じゃないかと思います」(岡本)

岡本改革の象徴ともいえるのが「究極のとんかつ」作り。その命を受けたのが、営業開発本部の坂口茂人だ。坂口が訪ねたのは千葉県にある「堀江ファーム」。堀江光洋さんは養豚業60年のベテランだ。「堀江さんの豚肉に出会って、他の豚が食べられないというぐらい感動した」と言う。

坂口は全国100以上の養豚業者を訪ねた末にここを選んだ。坂口を感動させたのは、人呼んで「幻の豚」。イギリスから直輸入された「中ヨークシャー種」だ。きめ細やかでやわらかい肉質と甘い脂が特徴。トレードマークはひしゃげた鼻だ。

中ヨークシャー種はかつて日本でも広く飼育されていた。しかし、体が小さく成長も遅いため次第に飼育数が減り、一時は全国でわずか7頭にまで激減。「幻の豚」と、呼ばれるようになる。だが、堀江さんは自分たちで食べる分だけ、細々と飼育し続けていた。「一番の欠点は産出量が少ないこと。あと、豚はどうしても呼吸器病が多いのですが、鼻の距離が短いですから」(堀江さん)

この豚こそ究極のトンカツにふさわしい。坂口はすぐさま、全頭購入する契約を結んだ。ただし、週に5頭しか出荷できず、市場価格は通常の豚の3倍にもなる。「幻の豚」専用の餌には、まい泉のヒレかつサンドで切り落したパンの耳を混ぜてある。「小麦粉が発酵しているので、肉がおいしくなる」(堀江さん)という。まい泉と堀江ファームで作り上げた特別な餌で、肉質はさらに向上。幻の豚が究極の豚となったのだ。

これが食べられるのは青山の本店だけ。店では究極の豚肉を低温で4週間熟成。するとうまみ成分のアミノ酸が増え、さらにおいしくなるという。究極のとんかつはその名も「甘い誘惑 熟成豚ロースかつ膳」(5000円)。出荷数が少ないため、販売は土日のみ。しかも1日に10人しか食べられない、まさに「幻」だ。

主婦が創業したとんかつ店~サントリーへ経営譲渡

まい泉の船出は、一人の女性の奮闘から始まった。創業者の小出千代子は毎日必ず、その日出す料理を全て味見。厨房から経営まで、全ての陣頭指揮を執っていた。当時のことを、小出は「衣がシャリシャリとしていて、食べるとジュースが出てくるような、ソースの味と3つの味が一緒になったとんかつを作りたい」と語っている。

専業主婦だった小出は35歳のとき、「なにか商売がしたい」と思い、1965年、東京・日比谷にわずか10坪のとんかつ店を開業。それがまい泉の始まりだ。ウリは「箸で切れるとんかつ」。創業店で働いていた伊牟田博久は、「当時の豚は筋が多くて、とんかつは食べてもちぎれなかった」と、振り返る。

箸で切れるとんかつは評判を呼び、まい泉はたちまち人気店となる。1978年には東京・青山に本社を構え、2000年には売り上げ60億円、従業員300人を抱えるまでに成長する。70歳を過ぎても強烈なリーダーシップを発揮する小出。だがその裏で、まい泉には、きしみが生まれ始めていた。

「小出さんが通るたびに、お客さんは二の次にして。小出さんの顔見てれば、お給料いただけるのかな、褒めていただけるのかなと…」(当時の料理長・松岡吉隆)、「当時、私たちは体だけ動かしていればいい、小出さんが考えてくれれば、というような感じでした」(前出・伊牟田)

いつまでも自分がいては、まい泉はダメになる。そう考えた小出は驚きの決断をする。2008年、サントリーに経営譲渡したのだ。小出に代わって社長に就任したのが、当時、サントリーの外食事業部部長だった岡本だ。岡本は客単価2000円の本格バー「ジガーバー」や、昼はコーヒー、夜はアルコールの「プロント」など、新しい業態を次々に成功させていた。

「経営状況は問題なかったです。だから財務諸表を見たときに、一瞬、なぜかなと思ったんです。いろいろ聞いていくと、基本的に後継ぎがいないというのが大きな理由だった。40年あまり、彼女の下で育ってきた会社ですから、そこに外から乗り込んでいくことには相当、悩みましたけど」(岡本)

家業から120億円企業への大改革

大企業、サントリーの看板を引っ提げてまい泉に乗り込んだ岡本。しかし、迎える社員はビクビクしていたという。「私たちは企業の組織に慣れていないので、ついていけるのか、どういう考えで経営されるのか、不安はありました」(前出・伊牟田)

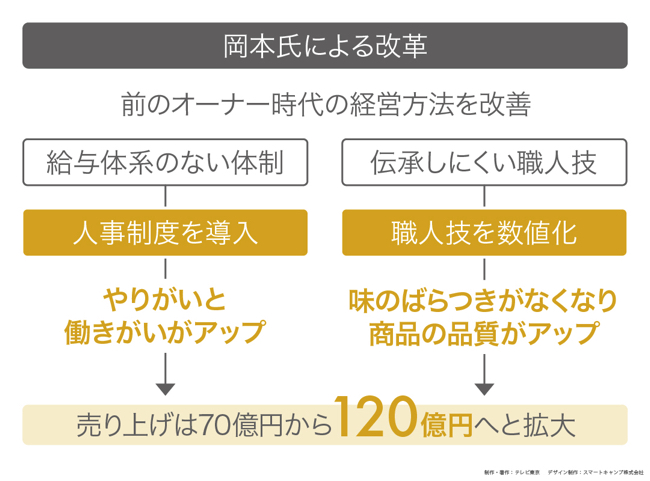

岡本は3ヵ月かけて全社員と面談し、リストラはしないことを約束する。しかしこのとき、社員の訴えで社内の驚くべき実態が明らかになった。食品事業本部の益江篤志は、岡本が来る前、デパ地下の店長を務めていた。しかし働き甲斐は感じられなかった。「現場で頑張って売り上げをとっても、それが給与に反映されるわけではなかった。頑張る意味がよく分からなかった」と言う。

例えば、店長になっても昇給するのかどうか分からない。給与体系がなく、上層部の裁量で決まっていたのだ。また、社員は原価や人件費について何も知らなかった。「なんで人事制度がないんだ、なんで自分の店舗のPLが見れないんだということなのですが、前のオーナーが『全部私が責任持ってやります。私が指示を出します』と」(岡本)

そこで岡本は人事制度を導入する。社員は全員、1年間の目標を作って提出。その達成度を上司が評価し、給与や昇進に反映させることにした。働き甲斐が感じられなかったと言っていた益江は、早速自分の目標を掲げ、岡本に提案した。

「当時、店の売場のかなりの面積を揚げ物が占めて、お弁当が小さかった。お弁当のスペースを広げさせてもらえれば、売り上げを120%まで上げますと社長に直訴しました。そうしたら社長が『じゃあやってみろ』とおっしゃった。それで私も『やるぞ』と思い、実際に弁当のところを拡大して、目標を達成しました」

目標を達成した益江は、順調に出世。今や東日本のデパ地下、43店舗を統括する課長だ。給与体系ができたことで将来の生活設計も可能に。念願のマイホームを手に入れた。「家を建てた時はうれしかったです。仕事をしっかりやって早く家に帰ろうという気持ちになりましたし、制度が変わったことで、やりがいと働きがいは各段にアップしています」

さらに岡本は職人のやりかたも変えた。見えにくい職人技を数値化して、若手に伝えられるようにしたのだ。トンカツづくりで難しいのは、パン粉を付ける力加減。その基準としたのが、トンカツづくりのレジェンド、生産本部長・松岡吉隆の技だった。職人の世界では、技は盗んで身につけるのが基本。しかし、それでは若手は育たない。そこで岡本は松岡の押す力を数値化するため、それを体重計で測ったのだ。

数値化で若い職人が育つようになり、職人による味のばらつきもなくなる。まい泉全体の品質アップにもつながった。さらに職人に資格制度を導入。技術を会得するごとに「マイスター」や「グランドマイスター」に昇進。それに応じて給与も上がる体制を作った。こうしてまい泉は、家業から企業へと変貌していった。

とんかつ「まい泉」攻めの営業&感動接客術

9月、秋祭りで盛り上がる東京・渋谷。昼どきにみこしの担ぎ手らに配られたのが「カツサンド」。まい泉のケータリング部門に所属している石戸谷祥子は、町内会から注文をゲットし、カツサンドやバーガー、100人分を持ってきた。

石戸谷がこの町内会にアプローチしたのは2年前。1年目は神輿を担いだだけだった。「1年目は一生懸命担いでいただいたんですが、2年目くらいに彼女の方から、『お弁当どうですか?』と言ってくれた。奥ゆかしいよね、1年目に来ないところが」(主催者)。まず祭り仲間として認めてもらう。2年がかりの営業が花開いたのだ。

岡本が来てから、社員は自ら考えて行動するようになった。ケータリング部門も、かつては客からの注文待ちだったが、いまは社員が考えて新たな客の開拓も狙っている。顧客リストにあるのは自動車教習所から劇団まで。石戸谷は「目に見えない市場がいくらでもある。(配達は)宝の山が埋まっていると思います」と言う。

店舗スタッフも自ら考えて行動するようになった。ランチタイムは大混雑する東京駅そばの大丸東京店。しかし、なぜか客の回転が速く、席に着くとすぐ揚げたてが出てくる。普通は注文を通してからとんかつが揚がるまで、10分から15分かかるが、わずか5分で、料理が到着した。

その秘密は、店長・鎌田美和の考える接客にあった。客が並んでいるうちから注文を聞くが、注文を取ったあとに店内をチェック。どのテーブルが空きそうで、どのテーブルがまだ空かないかを見極める。そしてタイミングを見計らって厨房にオーダーするのだ。

「ビジネスマンの方は、限られた時間の中で食事をするので、食べたら、さっと帰る。ご家族連れで小さなお子様がいらっしゃると、少し時間をかけてお食事されるだろう。そういったところで見分けています」(鎌田)

鎌田の工夫は、ほかのスタッフにも広がり、ランチタイムの客数が月に400人近くも増えたという。鎌田の接客には、お客からこんなメールも届いている。

『私は下の子にミルクを飲ましていたのですが、「温かいご飯とお味噌汁に変えますね。お子さんいると大変ですよね」と、ご飯とお味噌汁を温かいものに笑顔で変えてくださいました』『鎌田さんと名札に書いてあったと思います。ありがとうございました』

~村上龍の編集後記~

創業者・小出千代子さんは、考えられる限りの、工夫と努力を重ねた。人として、女性としての、自立の基盤とするためだった。買収では、双方にリスペクトがあり、岡本さんの、緻密かつ大胆な改革によって、幸福なM&Aとなった。停滞も指摘される日本経済だが、優れた個別企業は、新生「まい泉」のように、知恵を絞り、社内外のコミュニケーションの困難さを自覚し、乗り越えて、サバイバルのさらに先を目指す。

収録後の夜、お土産にいただいたカツサンドが、夕食になった。何箱食べたかわからない。まったく、飽きなかった。

<出演者略歴>

岡本猛(おかもと・たけし)1957年、大阪府生まれ。1980年、慶應大学卒業後、サントリー入社。「ジガーバー」「プロント」など、新たな業態を開発。2002年、外食事業部に配属。2008年、井筒まい泉の社長に就任。