「アマゾン、ふるさと納税に来春にも参入へ」──。

3月11日、朝日新聞がそう報じると、かいわいに激震が走った。アマゾンといえば、米国に本拠を置くECプラットフォームの巨人だ。アマゾンがふるさと納税の仲介サイト業に参入するとなれば、業界の勢力図が大きく変化することは間違いない。

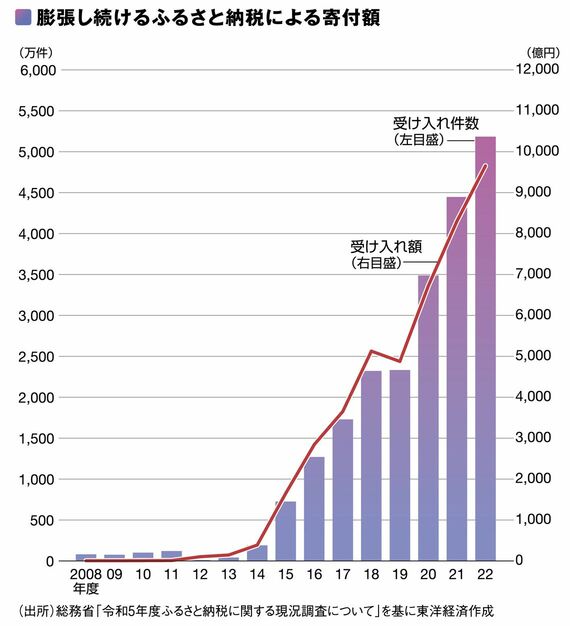

ふるさと納税による寄付額は年々増加を続け、2022年度には9654億円に上った。23年度は1兆円を超えたことが確実視されている。1兆円市場になったことで、うまみがあるとみた「黒船」が襲来した。

現在、仲介サイト業では国内大手4社がシェアを争っている。

「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「さとふる」「ふるなび」の4サイトだ。「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクの親会社であるチェンジホールディングス、「ふるなび」を手がけるアイモバイルの株価は、アマゾン参入が伝わった3月11日、それぞれ16.4%、11.0%下落した。

自治体向けの営業をスタート

アマゾン側は参入を公式に表明しておらず、東洋経済の取材に対して「お答えできることはありません」としたが、参入に向けて自治体へのプラン提案など営業を始めている。ある自治体のふるさと納税担当者によると、アマゾンは自治体に対して2つのプランを提案している。

1つは既存業者と同様に、寄付額の10%程度を仲介手数料として自治体が支払う通常プラン。もう1つが、初期手数料250万円を支払うことで、仲介手数料を寄付額の3.8%に抑えられるプランだ。

上位の自治体が有利に?

19年の法改正によって、ふるさと納税の経費に使える金額は制限されている。返礼品の金額は寄付金額の3割まで、仲介サイトの手数料や送料なども含めた総経費が同5割までだ。例えば、寄付を1億円集める自治体であれば、返礼品に3000万円、仲介サイト手数料に1000万円を支払うと、ほかの経費は残り1000万円までしか使えない。

返礼品の開発や配送などを代行する中間事業者への支払い(後述)なども考えると、初期手数料250万円は「普通の自治体にはとても負担できる金額ではない」(前出の自治体担当者)。そのためアマゾンのプランは、250万円の負担が相対的に軽い、寄付額上位の自治体を優遇することになりそうだ。

「マクロ視点では、日本の税金が外資系企業に流れることに反対だが、ミクロ視点でわが町のことを考えると、アマゾンを利用しないことは考えにくい」。その担当者は悩ましい選択を迫られている。

仲介サイトの競争環境はどう変わるのか。現状、大手4社の手数料率は10%前後でほぼ横並びとなっている。そこへ「初期手数料250万円+3.8%」と異質な形態が登場するが、手数料率自体がシェアに大きな影響を直接及ぼすことは考えにくい。手数料を負担するのは自治体側だが、仲介サイトのシェアを決めるのは寄付者だ。寄付者が手数料率を意識することはほぼなく、ポイント還元、CMなどによる認知度、各社の他サービスとの連携などが、シェアを左右する傾向がある。

2点に集約される「アマゾンの脅威」

仲介サイトや自治体関係者への取材によると、アマゾンの脅威は次の2点に集約される。1つが、物流を握っていることだ。巨大EC事業者であるアマゾンは倉庫や配送網を独自に抱えている。通常の商品の物流に、ふるさと納税の返礼品を追加することができ、既存の仲介サイトと比べてスピーディーな配送や、費用負担の軽減につながる可能性が高い。

もう1つが、手数料や物流の費用負担が減ることで、同じ返礼品を得るのに必要な寄付金額が下がる可能性だ。「総経費は寄付金額の5割まで」の上限がある中で、返礼品以外の手数料や物流費を下げられれば、返礼品の調達費に上限の3割まで使いやすくなる。

過去に「ふるさとチョイス」が競合より低い手数料率5%で運営していた際に、同じ自治体の同じ返礼品であっても、他社サイトより低い寄付金額で済むケースがあった。アマゾンがこうした「価格優位性」を持つことになれば、利用者獲得の原動力になりうる。

拍車をかけるのが広告だ。「250万円+3.8%」の手数料では、寄付金額が大きくなるほど経費率が下がっていき、自治体が広告を増やせる。一般の寄付者から見れば、すでに多額の寄付を集める上位の自治体ほど「お得」に映り、目に留まる機会も増えるだろう。