ここ数年で様変わりした日本のカフェ業界。首位スターバックスが店舗網の拡大を続け、質の面でも他社を引き離す勢い。迎え撃つ大手各社や本格喫茶の雰囲気を守る名店など注目店の「いま」を紹介する――。

■誰がスターバックスを倒すのか?

2019年7月4日、東京・浅草寺の雷門脇に、「スターバックス コーヒー(以下、文脈に応じて「スタバ」)雷門店」がオープンした。現在は外国人観光客の姿も目立つとはいえ、江戸っ子の“心のふるさと”といってもいいこの場所への出店は「スタバ1強時代」の象徴だ。

業績も他を圧倒する。運営するスターバックス コーヒー ジャパン(日本法人)の売上高は1800億円を超え、2位ドトールコーヒーの約2.5倍だ(表参照)。1996年に日本に上陸して23年。「カフェの代名詞」は、いまや「巨象」に成長した。この巨象の前足や尻尾に、各店や各ブランドが挑むのが、現在のカフェ業界の構図なのだ。

■「最大6時間以上待ち」となったスタバの旗艦店

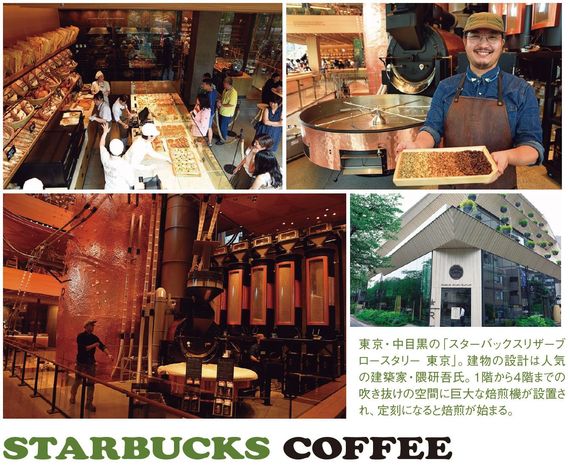

巨象を体現する店がある。19年2月28日、東京・中目黒にオープンした「スターバックスリザーブ ロースタリー 東京」(以下「ロースタリー」)だ。

14年、スターバックスの発祥地である米国・シアトルに、同業態1号店がオープン。その後、中国・上海、イタリア・ミラノ、米国・ニューヨークに次ぐ5号店として開業した。

瞬く間に都内の新観光名所となり、桜の名所・目黒川沿いの立地で、満開の季節には入店まで「最大6時間以上待ち」となった。現在、外国人観光客の姿も目立つ。

4階建ての建物の中には焙煎工場も併設され、2台の焙煎機が設置。張り巡らされたパイプからはコーヒー豆が流れてくる。各階にテーマを掲げ、さまざまな訴求も行う。

この店でしか飲めないコーヒーやティー、グッズ類は100種類以上あり、イタリアンベーカリー「プリンチ」では焼きたてパンも楽しめる。バーも備え、昼と夜では違う表情になりそうだ。

メニューは1000円前後が中心で、ドリンク+フード+スイーツでは2000円以上はかかる。「カフェの食事」としては高額だが、ここでの飲食は「テーマパークの食事」に似ている。そう思えば、納得できる価格かもしれない。

■「コーヒービジネスではなく、ピープルビジネス」という理念

「当社にとって『ロースタリー』はフラッグシップ(旗艦店)といえる存在です。焙煎工場もベーカリーもあるので、お客さんはコーヒー豆が流れる音や、パンを焼くニオイなど、五感で楽しんでいただけます」

「ロースタリー」を含む約500店舗を管轄する東日本営業本部の本部長・林千暖さん。

東日本営業本部・本部長の林千暖さんはこう話す。「もともとコーヒーが大好き」で、20年前、日本法人にバリスタとして入社。都心部の店長などを経て現職に就いた。

「『日本にもロースタリーができる』と聞いて、ワクワクしました。その前にプライベートでカナダに旅行した際に、シアトルのロースタリーにも立ち寄っていたのです」と笑う。

国内1400店を超える店舗のうち、約500店が林さんの管轄だ。

「店舗数が増えても1店ごとに表情が違う。パートナー(従業員)は、人が好きで、コーヒーに情熱がある人。そして、それをお客さんに伝えたい人なら大歓迎です」(林さん)

少し前、別々の会社の広報担当(いずれも20代女性)から「学生時代にバイトしたスタバは、いまでも大好きな店(会社)」と聞いた。同社には「コーヒービジネスではなく、ピープルビジネス」という理念も根づく。「スタバが好き」「コーヒーが好き」な人が躍進を支える。

■女子高生時代から「タリーズ好き」の広報担当

スターバックス日本上陸の翌年(97年)に日本1号店を開業したのが、同じ米シアトル系の「タリーズコーヒー」だ。

米国本社が往時に比べ規模を縮小したのに対して、日本の店舗網は現在も拡大し続け、国内4大チェーンの一角を占める。06年に伊藤園の子会社となり、長年、増収増益を続ける“孝行娘”だ。

「銀座にタリーズ1号店ができたときは、校則の厳しい女子高に通っていたのですが、どうしても行ってみたくてこっそり通いました(笑)。スタバも好きでしたけれど、飲み比べてみて『タリーズのほうがいいな』と。テレビ局でアルバイトをしていた大学生時代には、終了後の自分へのごほうびは『カフェモカ』。あの苦味と甘味に癒やされたのです」

明るくこう語るのは、山口さほりさん(タリーズコーヒージャパン広報室)。前職の通勤時も「毎朝、途中下車してタリーズのドリンクを買ってから出勤」したという。その愛が届いたようで、当時の勤務先がタリーズのFC店を始めると同時に店長に抜擢。5年にわたり店を切り盛りした後、9年前から広報職に就いた。

広報担当者としての発言ではなく、「本当にタリーズが好きなんだな」と思える話しぶり。取材スタッフ一同、ほのぼのした気持ちにさせられた。

■特徴は「コーヒー豆の調達」を自社で行うこと

「タリーズの特徴は、まずコーヒー豆の調達を自社で行うこと。知名度やブランドに左右されず、おいしいと思う豆を選びます。そして焙煎は国内で行い、担当者が何度もテストして焙煎度合いを決定。日替わりで提供する『本日のコーヒー』は13種類ありますが、これは各店が自由に決めています」(山口さん)

「お~い お茶」など茶系飲料に強い伊藤園の知見を生かし、近年はティーメニューにも力を入れる。夏季は「パッションピーチ&マンゴーティー」(トールサイズで税込み500円)も人気だ。

メニューにはフードやスイーツも多い。スターバックスの陰に隠れがちだが、「実はタリーズが好き」という顧客をきちんと押さえ、成長してきた。

「スターバックスさんは気になる存在。新商品が発売されると、できるだけ注文します」と話す山口さん。「競合の視察」なのだが、「カフェを楽しむ」感覚で、「当社なら、どんなことができるか考えます」。日本の喫茶文化など、業界の勉強にも熱心だ。

■業界の首位がドトールからスタバに交代したワケ

店舗数で業界2位の「ドトールコーヒーショップ」は、この10年、総店舗数は増えていない。

筆者は、『日本カフェ興亡記』(09年、日本経済新聞出版社)の取材時から、スターバックスとドトールを比較してきた。同書で紹介した当時の店舗数は、首位のドトールが1138店(08年8月末現在)、2位のスターバックスが841店(09年2月末現在)で、約300店もドトールのほうが多かった。それが現在、逆に300店以上の差をつけられた。

業績も伸び悩む。親会社のドトール・日レスホールディングスは、ドトール系の「ドトール」よりも、日レス系の「星乃珈琲店」に力を入れているような印象だ。

5年前、筆者はプレジデント誌上で「昭和レトロな喫茶店がなぜ、続々復活中なのか?」(14年12月1日号)と題し、当時の業界事情をレポートした。その中で触れたのが「コメダ珈琲店」「星乃珈琲店」「ミヤマ珈琲」だ。現在コメダは別表のように店舗拡大を続け、星乃も約240店となった。一方、ミヤマは1ケタの店舗数にとどまる。

■コメダに向けられる「コーヒーがおいしくない」という声

19年に青森県への出店を果たし、全国47都道府県に進出したコメダは、店舗数も増え、業績も好調だ。

だが、消費者を取材すると肝心のコーヒーが「おいしくない」という声も多い。同店の主力商品「ブレンドコーヒー」は工場抽出で、それを各店に配送する。「どの店で飲んでも同じ味」という均質化の結果で、この味で消費者の支持を受けた。それが近年、不満が目立つのだ。

コメダと星乃は拡大したが、今後は別業態であるファミリーレストランとの戦いも待っている。広い座席でゆっくり過ごせる、店の特徴、客層がファミレスと重複するからだ。

■コーヒーの最高峰「1杯1万円」の価値とは?

「パナマ・ゲイシャ」というコーヒー豆がある。パナマ産ゲイシャ品種のことで、現在は世界最高峰の豆だ。

19年7月17日(現地時間16日)、コーヒー豆の国際品評会「ベスト・オブ・パナマ」で、「エリダ農園のゲイシャ」が1ポンド1005ドル(約10万8000円)で落札された。1キロ換算すると「約24万円」。もはや茶色のダイヤモンドのような存在だ。

落札したのは、サザコーヒー代表取締役の鈴木太郎さん。本店は茨城県ひたちなか市だが、東京駅に近い商業ビル「KITTE」内にも店があり、「パナマ・ゲイシャ」を目玉商品にする。

「近年はオークション価格も暴騰していますが、それでも落札を続けます。みなさんに『ゲイシャ』の魅力を知ってほしいのです」(太郎さん)

サザコーヒーは、太郎さんの父・鈴木誉志男会長が、半世紀前にひたちなか市で創業した個人経営の店(個人店)だ。19年1月17日には、テレビ東京系の経済情報番組「カンブリア宮殿」にも登場。店舗数はスターバックスの約100分の1だが、小さな実力者といえるだろう。

■「1杯1万円のゲイシャも、ほぼ毎日注文がある」

現在は、日本人が「史上最もコーヒーを飲む」時代である。コーヒー輸入量は、直近の18年は45万2585トン。この数字は80年の2倍以上で、00年に40万トンの大台に乗ってからは19年連続で40万トン超だ(いずれも生豆換算の合計。財務省「通関統計」をもとにした全日本コーヒー協会の資料)。

こうした需要拡大の背景には、コーヒーの多様化もある。1杯1万円を超える希少価値のコーヒーから、1杯100円のコンビニコーヒーまで、ワインのように幅広くなった。

「サザコーヒーは規模が小さいから、仕入れ・加工・抽出に徹底してこだわれます。コロンビアに直営の『サザ農園』もあり、それ以外に世界中から良質のコーヒー豆を買い付けます。大手とは違い、仕入れから抽出まで同じ人がやることもある。私も海外でコーヒー豆を買い付け、店でコーヒーも淹れます」(太郎さん)

そんな手作り感と味が客に評価され、「KITTE店では、1杯3000円のゲイシャが1日に5~6杯出ます。1杯1万円のゲイシャも、ほぼ毎日注文があります」と話す。

筆者自身、KITTE店で次のような感想を聞いたことがある。千葉県から母親と一緒に来店した30歳の女性は、ゲイシャではないものの、1杯2000円という高級品種の「ジャンソン パカマラ」を注文。母娘でさまざまな高級豆を味わってきたというが、太郎さんが買い付けたパナマ・ジャンソン農園のパカマラは「1滴なめただけで、まるでエキスでした」と目を丸くしていた。

■スタバも注目の、若き女性バリスタ

「安さんの存在は気になっています。私、ファンなんですよ」

スターバックスの女性バリスタ(コーヒー職人)から、こんな言葉を聞いたことがある。サザコーヒーの安優希バリスタのことだ。

24歳の若さで「18年JBC(ジャパンバリスタチャンピオンシップ)4位」の実力者。同社の大洗店店長・茨城大学店店長も兼ねる。

サザコーヒーのもう1つの強みが、安さんのようなバリスタの存在だ。18年のJBCファイナリスト6人中3人が同社のバリスタ。安さんは最年少として名を連ねる。

「もともと専門学校生時代にコーヒー抽出の授業を受けて興味を持ち、そのときの講師だった小泉準一(サザコーヒー取締役で同社バリスタ監督)の誘いを受けて入社しました。いまは、五輪出場を目指す選手のような気持ちで仕事に向かっています。通常業務の終了後にバリスタのトレーニングを行い、土日も抽出セミナーやトレーニングで埋まります。でも『世界一のバリスタになる』という目標があるので、苦になりません」(安さん)

堂々とした立ち居振る舞いは、長年習ったバレエで培った「発表会慣れ」もあるのか。17年JBC6位、18年同4位と着実にステップアップしてきた。

18年、そのサザコーヒーも加盟するSCAJ(日本スペシャルティコーヒー協会)に、スターバックスが加入したことがコーヒー業界のニュースになった。19年からはスターバックスのバリスタが、SCAJ主催のJBCに参戦する。9月に予定される決勝大会では、安さんらサザのバリスタとスターバックス勢との真剣勝負が見られるはずだ。

■「変えない」からこそ支持されてきた名店

欧米からもリスペクトされる日本の喫茶文化。それを象徴する店が「カフェ アンセーニュダングル」だ。店は東京都内の原宿、広尾、自由が丘にある。

店名はフランス語で「角の看板」の意味。最も古い原宿店の開業は75年、広尾店は79年、自由が丘店は85年で、昭和・平成を人気店として生き抜いた。

この店の特徴は、創業以来「店の哲学」を変えないこと。よく「時代とともに中身を変える」といわれるが、「変えない」からこそ支持されてきた。

創業者の林義国さんは、現在は自由が丘店のカウンターに立つ。「お客さんから見えるカウンターでの作業は『さらしの仕事』ですが、喫茶店なので決めすぎてもいけません」と林さん。

看板商品の「ブレンドコーヒー」は、ネル(布)ドリップを用い、深煎りで淹れる。濃厚で、苦味とコクのバランスがとれた味だ。常連客のなかには著名人や文化人も多い。

この店は、コーヒーカップもソーサーも「ロイヤルコペンハーゲン」や「ベルナルド」「リチャードジノリ」などの一流品を使う。これも店の哲学だ。

■「自由が丘に来ると、必ず立ち寄るの」

「わざわざお越しいただいたお客さんですから、おもてなしの意味を込めています。自宅でも来客には、その家にある高級なカップでもてなすのと同じです」(林さん)

「自由が丘に来ると、最後はこの店に立ち寄るのよ。カウンターの分厚い一枚板が好きなの」

こう話すのは、都内在住の80代の女性。年齢を感じさせないスタイリッシュな服装と姿勢のよさも印象的だ。自宅を建て直した際、あえて木造住宅にこだわり、調べるうちに、木に対する興味が増したという。

同店のカウンターは8メートルに及ぶ一枚板。アフリカクルミだという。

「もともとは12メートルありましたが、店内のレイアウトの関係で、やむをえずカットしました」(林さん)

店には常に新鮮なバラも飾られる。都内のバラ専門店「ローズギャラリー」から、当日朝に摘んだばかりのバラが14本届けられる。週に1度のペースで花を取り換えるという。これも長年続ける「しつらえ」だ。

■わずか5年で市場の2割に達した「コンビニコーヒー」

国内の喫茶店(カフェも含む)店舗数は、平成時代に半減した。

・91(平成3)年=12万6260店

・16(平成28)年=6万7198店

(総務省調査を基にした全日本コーヒー協会の発表資料による)

前述したように、コーヒー豆の輸入量は拡大している。にもかかわらず喫茶店が半減したのは、「コーヒーを飲む場所が増えた」から。コンビニコーヒーが拡大し、業態・価格帯が多様化したレストランもコーヒーを置く。カラオケボックスや自動販売機でもコーヒーは必需品だ。

なかでも「1杯100円」が中心のコンビニコーヒーの伸びはめざましい。13年に「セブン‐イレブン」が仕掛けた「セブンカフェ」は18年度には年間11億杯に拡大。競合もコーヒーを強化した結果、コンビニコーヒーの市場規模は、17年には2000億円台に膨らんだ。喫茶店市場が全体で約1兆1000億円だから、わずか5年で市場の2割に達したのだ。

写真=iStock.com/monticelllo ※写真はイメージです – 写真=iStock.com/monticelllo

現代の消費行動の1つに「業態を気にしない」もある。若い世代ほどその傾向は強い。理屈でなく感性で考えるからだと思う。

例えば20代の女性に「最近どんな百貨店に行った?」と聞くと、「ルミネはときどき行きます。あとはパルコかな」という答えも返ってくる。ルミネもパルコも百貨店ではなくファッションビル(商業施設)だが、受け手の意識は同じなのだ。

この意識は、カフェ選びにも通じる。コンビニやファストフード、ファミレスに行き、「座ってドリンクを飲めばカフェ」になるのだ。実際、ブログに「今日はこのカフェに行きました」と書き、ハンバーガー店の画像を紹介する人もいた。

先にコメダや星乃は「ファミリーレストランとの戦いになる」と位置づけたのも、そのためだ。送り手が思うほど、受け手は業態を意識しない。例えば、カフェでパスタに力を入れる「プロント」も、消費者から見れば、「パスタを食べたいときに選ぶ店の1つ」にすぎないのだ。

■生き残りのカギは、コーヒーと雰囲気

筆者は、今後のカフェ生き残りのカギは「コーヒーを磨き続ける」と「店内の雰囲気」だと思う。ドリンク片手にくつろぐだけなら自宅でもできる。コンビニはイートインできる店が増えたが、イスは固く“止まり木”の利用にとどまる。

店のオーナーや人気スタッフの個性で集客できるのもカフェの特徴だ。高齢化時代、定年後の常連客は支払いを終えて帰るとき、若いスタッフの「いってらっしゃいませ」の言葉に癒やされる――という話も聞く。

最後に、本企画では女性を多く紹介した。店舗だけでなく、本部長や広報担当やバリスタで女性が活躍する時代を伝えたかったのだ。この傾向は強まり、カフェを牽引するだろう。

———-高井 尚之(たかい・なおゆき)

経済ジャーナリスト/経営コンサルタント

1962年名古屋市生まれ。日本実業出版社の編集者、花王情報作成部・企画ライターを経て2004年から現職。「現象の裏にある本質を描く」をモットーに、「企業経営」「ビジネス現場とヒト」をテーマにした企画・執筆多数。近著に『20年続く人気カフェづくりの本』(プレジデント社)がある。

———-