今、必要なのは「デジタルマーケティング」ではなく「マーケティングのデジタル化である」と指摘する横山隆治氏。マーケティング活動の『デジタル化』に際して、肝となるデータ活用の観点から、テレビメディア活用の方向性を聞きます。

テレビの役割や機能をデジタルの力で補完する

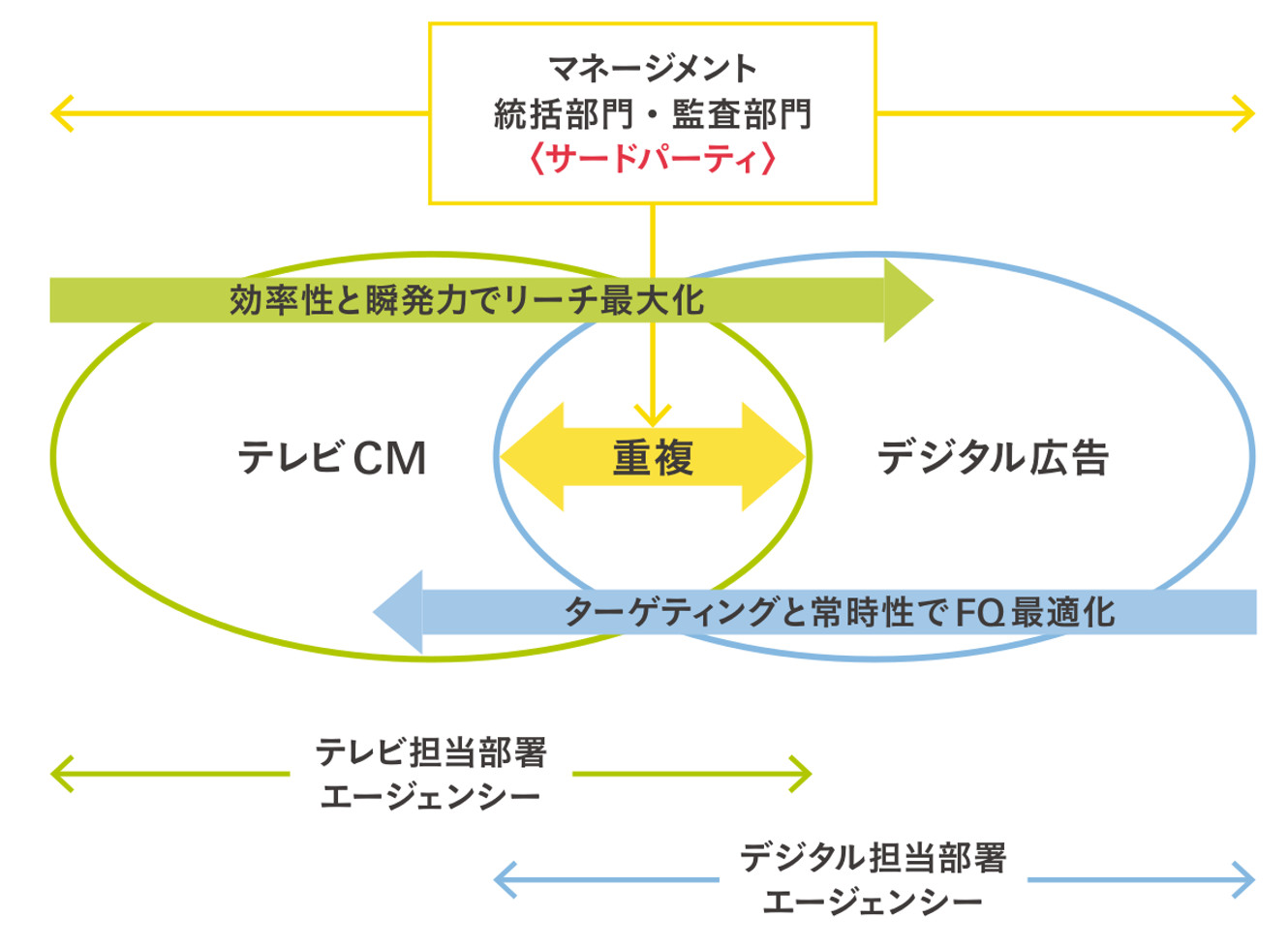

マスメディアとしてのテレビが元々持っている役割や機能は、これまではテレビだけで相当に果たせていました。しかしデジタルと組み合わせないと本来、期待されていた力を発揮できなくなっているという懸念が生まれる中では、デジタルでの補完を、テレビを主体に買い付けてきた宣伝部門が考える必要があると私は提唱しています。

当社では2015年から「CMARC」というシステムの提供を開始しました。これはテレビの視聴データを、ほぼリアルタイムで取り込み、アクチュアルのターゲット到達状況を、リーチ(到達人数)、ターゲットが見たCMの表示回数(ターゲットインプレッション数)、フリークエンシー分布に分解して把握し、足りていないターゲットリーチの補完をデジタル広告配信で行うシステムです。

ポイントはテレビの視聴をデジタル広告の指標であるインプレッション数に換算することで、マスとデジタルの統合的なプランニングの実現を目指していることです(図1)。

現在はその考えをさらに深め、“CorrectView”に基づく、分析やプランニングを目指しています。これはテレビもデジタルも、人による視認が可能な状態(ビューアブル)である指数を乗じて評価するというもの。一言で言えばテレビのビューアビリティもデジタルのビューアビリティも、両方を測ってひとつの土俵に乗せて議論しましょうという提言です。

デジタルの世界では昨今、ビューアビリティが話題になってきましたが、テレビも電源がついているだけで、視聴されていない場合もあります。人の目に触れていないビューやインプレッションまでカウントしてしまうと、正確な広告効果は測定ができません。まずはそれらのカウント方法を精緻化し、人の目に触れているインプレッションをテレビもデジタルも同じ土俵の上に上げていくべきです。

このようにマスとデジタルの最適な投資配分を考えていく上では、一つひとつの概念を定義していくことが欠かせません。いきなり「テレビとデジタル、何対何の予算配分が最適でしょうか?」と問う方も見られますが、最初から適切な割合が提示できるような単純な話ではありません。

ブランドが置かれている環境はもちろん、そのブランドのマーケティング課題がパーセプションフローのどの部分にあるか、により変わってきます。つまり、テレビCMの1インプとデジタル動画CMの1インプの価値はブランドごとに違うのです。認知やリーチだけではない、緻密な戦略を描けるからこそ、その時々に目指すべき目標も見え、その目標を達成するための広告投資の運用方針が決まってくるのです。

ポイントは、事前にどれだけシミュレーションしたところで最適な投資配分は分からないということです。予算の一部を残しておいて、目標達成に向けて、データを見ながら“運用”していく発想が求められています。

私はこれまでの経験から、テレビとデジタルを組み合わせることで、個々の施策よりも効果が高まるであろうという実感を持っています。テレビだけの施策よりも当たっている回数が増えるので認知も高まるのですが、これまでの施策の結果を平均すると、認知のリフトアップの2.5~3倍の態度変容(購入意向)におけるリフトアップが見られました。

おそらく「デジタルで見た」「テレビで見た」と接点が複数になることで、人は行動を起こしやすくなるのだと推測できます。そうであればテレビCMと同じ素材をデジタルでも流すのは、あまり意味がなく、クリエイティブを出し分けたほうが伸びしろが広がるのではないか、というのが私の考えです。

また、テレビと違い能動的に接するデジタルのコミュニケーションはユーザーの文脈でつくられています。受動的に接するテレビは、ブランドの文脈のコンテンツでも受け入れられますが、同じものをデジタルで流してしまうと、ユーザーの興味関心を喚起しづらい。デジタルがユーザーの文脈でできている世界である以上、個々のユーザーが持つ文脈に合わせたコンテンツが必要であり、そうした観点からもテレビとデジタルの広告コンテンツは、出し分ける方が適切だと考えます。

個々のユーザーの文脈に合わせた広告コンテンツは、ターゲティングが可能なデジタルだからこそ力を発揮する手法です。テレビの場合、「テレビでやっているから」という、社会ごと化される安心感が価値のひとつですが、見せたくない人にもCMが届いてしまう点は弱点です。

デジタルのターゲティングの有利な点は、ターゲットユーザーに配信できるのはもちろん、見せたくない人には届かずに済むことです。昨今、増えているテレビCMの炎上問題も、デジタルでターゲティングして配信していたら、「あれ面白いよね」とポジティブな世論形成が先にできたのではないかと思うものはあります。デジタルで話題になることで、テレビでも成功するケースということです。

テレビCMの取引形態を変えると可能になるポイントとは

日本でも4月から関東地区では、スポットCMの個人全体視聴率での取引が始まります。それに伴い、アメリカで始まっているようなテレビのスポット枠の入札応札モデルにトライしようとする動きもあります。有限な在庫の売り値を決めるのに、最も経済合理性があるのは株取引と同様の入札応札モデルです。テレビ局にとってはもっとも経済合理性のある入札応札取引によって、有限な枠の販売額の最大化が叶うはずです。小規模の取引が増えたとしても、単価が上がるので結果的には今よりも売上は大きくなります。

広告主にとってもメリットがあります。欲しい枠だけ適切な価格で買えるため効率が高まるのです。小規模出稿ができる広告主、ブランドが増え、テレビCMの活用範囲が広がるでしょう。さらに視聴者にとっても今のように同じCMを何度も見せられるのではなく、多様なCMやブランドとの出合いができるため、視聴率や視聴質が上がると考えられます。

その時に一番問題になるのが、実は買い手が適切な指値を決めるために必要な、買う側のデータが十分には整っていないということです。「この番組を見ている人たちは、こういうクラスターの人だから、ターゲット含有率が高い。また番組の視聴の質が高いので多少、価格が高くても買うべきだ」といった判断を下せるだけのデータがないのです。

これまで視聴の中身については何にもわからないままでも、誰も疑問を持っていませんでした。私は昨年、ネット接続されたテレビデータを用いて番組の視聴動向を調査しましたが、その結果を見た企業の人たちに話を聞くと、想定していた視聴スタイルとは大きく異なっていました。

そうしたデータを踏まえれば、広告メディアプランニングの仕方も大きく変わります。毎週の世帯視聴率だけでは見えない世界があり、番組の視聴構造や、ロイヤル視聴者定着率、CO-Viewing率、番組及びCMの視聴質(ビューアビリティ・アテンション率)なども今後見ていく必要があるでしょう。広告主の販社エリアなど、買う側のエリア設定ごとの視聴データ集計や、エリアをまたいだCM投下量の計算のほか、デバイスをまたいだ統合リーチ指標、ローカルエリアも含めた個人視聴データも必要です。

ブランドの信用性は、テレビでないと醸成できないところが多くあります。そこがテレビの強みだとしたら、小さい出稿量でも私はテレビCMを打つべきだと思います。そして、そこにデータの活用を加えることで、テレビの活用の可能性を広げていけると考えています。