激化する米中対立はこれからどうなっていくのか。大和総研の熊谷亮丸チーフエコノミストは「筆者の中国経済に対する見方は『短期=楽観。中長期=悲観』。いまの中国経済は『人類史上最大のバブル』といっても過言ではなく、崩壊が迫りつつある」という――。

※本稿は、熊谷亮丸著『ポストコロナの経済学 8つの構造変化のなかで日本人はどう生きるべきか?』(日経BP)の一部を加筆・再編集したものです。

■米中対立激化でブロック経済化の懸念

ポストコロナの時代に想定されるグローバルな構造変化として、日本にも多大な影響があるのが、米中対立の激化だ。

中国の「マスク外交」に対する国際社会の評判はすこぶる悪い。世界中の国が、医療支援などをテコに「一帯一路」政策などを推進し、自国の影響力を拡大しようという中国の外交スタンスに辟易している。

米中両国は新型コロナウイルスの発生源や初期対応、WHO問題などをめぐって、非難合戦を繰り広げているが、こうした問題は米中間の貿易摩擦にも飛び火しつつある。

2020年に入り、中国は米国からの輸入を2年間で2000億ドル(約22兆円)増やすことを約束したが、新型コロナショックの影響で、達成は難しいとの見方が強まっている。他方で、中国からの輸入頼みの状況に危機感を感じたトランプ政権は、国内への生産回帰を促進することを検討しており、中国に対してさらなる関税の引き上げをちらつかせている。

米国の輸入全体のなかで、中国からの輸入は2割程度である。しかし、米ピーターソン国際経済研究所によれば、医療品に限るとこの比率は26%であり、そのなかでも国民の生命を左右しかねない個人防護用品は72%、ゴーグルは55%と高水準に達している。筆者は、こうした米中間の対立は、資本主義と共産主義の覇権争いであり、世界が2つの陣営に分断されるブロック経済化の進展を懸念している。

2008年11月、中国政府はリーマン・ショック直後の輸出急減を受け、約4兆元(約57 兆円)の大規模な経済対策を決定し、世界経済を反転させるきっかけとなった。それ以降、中国の存在感は高まる一方で、今や共産主義と資本主義の最終決戦かとささやかれている。キーワードは「デジタル専制主義」である。

■デジタル革命で息を吹き返した共産主義

「デジタル専制主義」とは、2018年1月のダボス会議で注目された言葉で、「経歴、嗜好、個人の行動など、あらゆる情報が国家の管理下にあり、データを掌握する者が世界の将来を左右する」状況を意味する。中国が「デジタル専制主義」に向かうなか、民主主義は意思決定のコストやスピードなどの面で不利なので、中国が覇権を握るとの懸念が強まっている。

筆者が、2018年5月に、米国ロサンゼルスのビバリー・ヒルトン・ホテルで開催された「ミルケン会議」に参加した際に、面白い場面があった。ミルケン会議は、「ジャンク・ボンド王」として有名なマイケル・ミルケンが主催する国際会議で、米国版ダボス会議とも呼ばれている。

2018年の会議で、英国のブレア元首相が、「ヒストリー・イズ・バック(History is back!)」と発言したことが注目を集めた。1992年、米国の政治学者であるフランシス・フクヤマは『歴史の終わり』(渡部昇一訳、三笠書房)を出版して、共産主義の資本主義への敗北を「歴史は終わった」と表現した。ブレアはこれをもじって、「(中国などの共産主義が復活して)歴史が戻ってきた」と評したのである。

確かに1989年にベルリンの壁が崩壊して、一度、歴史は終わったわけだが、そもそも共産主義にはどういった欠陥があったのだろうか?

■AIで致命的欠陥をカバー

極めて単純化すると、共産主義は2つの致命的な欠陥を有していた。

第1の欠陥は、「モラル・ハザード」である。働いても働かなくても結果が同じであれば、人間は働かなくなるのが常である。第二に、共産主義の中央エリート官僚に関して言えば、需要の読み違いが相次いだ。市場というわけのわからない、いかがわしいものよりも、共産主義エリートのほうが、能力が高いはずだったが、完全な期待外れに終わった。

これらの2つの致命的欠陥から、共産主義は一敗地にまみれ、歴史はいったん終わったかのように見えた。それではなぜ、一度崩壊した共産主義が息を吹き返したのか?

第1の問題点は、個人のプライバシーを犠牲にした徹底的な監視社会を築くことで克服された。中国では街中のいたるところに監視カメラが設置されており、その総数は2億台にのぼるともみられている。中国政府はAIを活用して既に14億人の顔認証を完成しており、中国人のマナーは劇的に改善している。また、中国ではアリババグループが展開する、「芝麻信用(セサミ・クレジット)」というシステム上で、個人の信用スコアが厳しく管理されている。過去に不正などを働いた人間は、ローン金利の水準設定や、果ては結婚にいたるまで、人生のあらゆる局面で不利益を被ることになる。つまり、監視社会を構築することによって「モラルハザードが起きて人々が怠けた」という欠陥が、克服されたのである。

「共産主義エリートの能力が市場よりも劣っていた」ことによる、需要の読み違いという第二の問題点は、ビッグデータの活用などによって克服された。中国ではデータは基本的に国家に帰属する。西側諸国では、データが民間部門に帰属するのと対照的である。もし国家が一元的にデータを管理することができれば、ビッグデータを解析すれば、先行きの需要を市場よりも正確に予想することが可能になるかもしれない。

一言で言えば、AIによる顔認証や、ビッグデータの活用といった、テクノロジーの進化が、共産主義の致命的な2つの欠陥を是正し、この結果、ブレアが指摘した通り、一度敗退した共産主義がもう一回息を吹き返すことになったのである。

■覇権争いは今後10~20年続く

話を元に戻そう。今後ますますヒートアップする米中貿易摩擦は、どのような展開になるだろうか。

一般論として言えば、米国よりも中国のほうがやや分が悪い。

その理由としては、第一に経済規模の違いがある。2017年の名目GDPで両国の経済規模を比較すると、米国は中国の約1.6倍大きい。同額ずつ経済制裁を課していけば、当然中国のほうが先に厳しくなる。

第二に、付加価値に占める製造業のウエイトは、2017年の数値で見ると米国の11.6%に対して、中国は29.9%と3倍近くも高い。このため、輸出入に関税を課すと、製造業のウエイトが高い中国が受けるダメージのほうが大きい。

第三に、GDPに占める相手国への輸出の割合を見てみよう。2017年の数値で米国の対中輸出は0.7%なのに対して、中国の対米輸出は3.6%だ。この数字がそのまま、物品への関税引き上げによる相手国への制裁の上限になるので、米国側が有利になる。

第四に、中国経済は加工貿易型なので、関税によって物流が滞ると、サプライチェーン(部品供給網)への悪影響などからダメージが大きくなる。

こうした要素が重なり、中国経済は依然として回復力の弱い状態が続いている。中国は「面子」を重んじる国ではあるが、本音ベースでは、米国との正面衝突だけは何とか回避したいと考えているはずである。

中国側がとれる選択肢はそれほど多くない。米国に屈服することはできないが、かといって本気で米国に反撃をすることも難しい。そのため、中国は「持久戦」に持ち込もうとしている。米国が中国に課した関税が、自国の消費者に輸入物価の上昇として跳ね返り、中長期的には米国の個人消費が落ち込むという「関税のブーメラン効果」が見込まれるからだ。さらに、米国の大統領の任期は最長8年と決まっており、トランプの任期は最長でも残り4年半程度である。それを視野に入れて中国は籠城戦を挑もうとしている。

米中貿易摩擦は、短期的には貿易赤字が改善に向かえば、米国側が一度、攻勢を弱める可能性はある。ただ中長期的には、資本主義と共産主義の体制間の覇権争いになるので、10~20年程度のスパンで摩擦は続くのではないだろうか。

■日本経済に20兆円規模のダメージ

グローバリゼーションの最大の受益者と言っても過言ではないわが国にとって、米中対立に伴うブロック経済化の進展は、まさしく死活問題となる。

2019年時点のわが国から中国本土と香港向けの輸出金額は18.3兆円、輸出に占めるシェアは23.8%、GDPに占めるシェアは3.3%に達している。加えて、中国からの訪日外国人旅行者数は年間1000万人に迫る勢いだったが、仮に100万人減少すると、わが国のGDPは2500億円程度押し下げられる。

したがって、もし米中対立が深刻化し、完全なブロック経済化が進むような事態になると、前記の需要がすべて消失し、日本経済には少なくとも20兆円規模のダメージがあることを覚悟する必要があるだろう。

■要注意、中国はいま「人類史上最大のバブル」

筆者の中国経済に対する見方を一言で述べれば、「短期=楽観。中長期=悲観」である。中国は「社会主義」の国なので、公共投資を中心とするカンフル剤を打てば、問題を2~3年程度先送りできる。しかし、向こう5~10年程度の中長期的な時間軸で見れば、中国では「バブル」崩壊のリスクが高まるとみている。最初に、現在中国には膨大な2つの過剰が存在することを指摘しておきたい。

第1の過剰は金融面での過剰融資である。中国における過剰融資の総額は1000兆円以上と推定される。将来的に、このうち何割かが焦げ付く場合、数百兆円規模の不良債権の発生が懸念される。わが国の「バブル」崩壊に伴う不良債権額が100兆円規模であったことを勘案すると、文字通り「人類史上最大のバブル」といっても過言ではない。

第二の過剰は、工場や機械といった、いわゆる「資本ストック」の過剰である。その総額は700兆円以上とみられる。外資を自転車操業的に呼び込んで資本ストックを増やすことによって成長する、中国の経済成長モデルは大きな曲がり角に差し掛かっている。これに対して、近年、中国の政策対応余地はかなり小さくなっているとみられる。

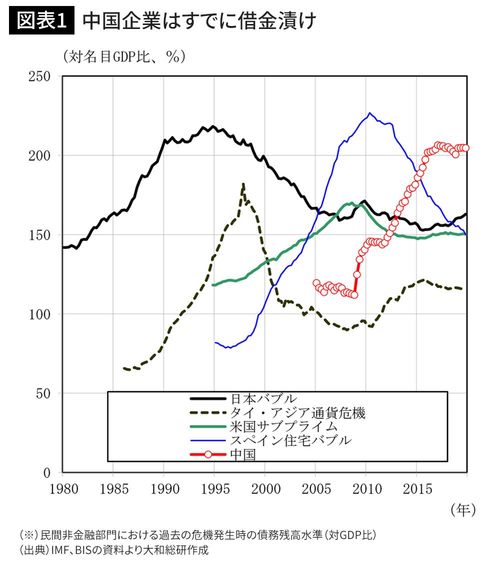

図表1は、各国の民間非金融部門の債務残高の対名目GDP比率をみたものである。ここでは「『バブル』のオールスター」とでも呼ぶべき過去の金融危機の事例と、中国とを比較している。具体的には、①日本の「バブル」、②1997年に起きたアジアの通貨危機、③米国のサブプライム・ローン問題、④スペインの住宅バブル、の4つである。中国の現状は、これらの「『バブル』のオールスター」のなかに入っても、何ら遜色がないのである。

この図表1で示したのは、家計部門と企業部門(ただし、金融部門は除く)の債務残高だが、中国では企業部門の債務が積み上がっており、そのうち8割程度は国有企業の債務と言われている。国有企業の債務は最終的には公的部門の債務となる可能性が高いので、その部分も含めて考えると、現在の中国では実質的な公的債務が名目GDPの1.7倍以上に達しているとみる向きもある。「借金漬け」とも称されるわが国で、この比率が2.4倍弱であることを考えると、もはや中国には、大きな財政出動余地は残っていないと考えるべきだろう。

■中国経済の「根拠なき熱狂」は臨界点に

熊谷亮丸著『ポストコロナの経済学 8つの構造変化のなかで日本人はどう生きるべきか?』(日経BP)

熊谷亮丸著『ポストコロナの経済学 8つの構造変化のなかで日本人はどう生きるべきか?』(日経BP)

もう一度、繰り返そう。中国経済は間違いなく「バブル」である。

中国国内では「中国経済は決して『バブル』ではない」「不動産価格が値下がりするわけがないだろう」といった、以前の日本のバブル時を彷彿させるような、根拠のない楽観論が繰り返されている。つまり、中国では「根拠なき熱狂」が続いているのだ。「根拠なき熱狂」とは、アラン・グリーンスパンFRB議長(当時)が、1996年12月5日に米国の株高に警鐘を鳴らした際に用いた有名なフレーズだ。「おごる平家は久しからず」。中国についての根拠のない楽観論は、もはや臨界点に達しつつある。

中国では汚職・腐敗の蔓延や、所得格差の拡大・固定化などを背景に、国民の間で現状に対する不満や、将来への不安が制御不能なレベルに達している。インターネットや携帯電話の普及による情報の増加も、国民の不満を増幅する一因となっている。

筆者の中長期的な中国に対する見方は、依然として慎重である。それは、国民の不満が蓄積する本質的な原因は、「社会主義・市場経済」と言われる中国の矛盾した体制にあるからだ。

———-熊谷 亮丸(くまがい・みつまる)

大和総研 専務取締役 調査本部長 チーフエコノミスト

1989年東京大学法学部卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)入行。同行調査部などを経て、2007年大和総研入社。2020年より現職。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了(旧興銀より国内留学)。ハーバード大学経営大学院AMP(上級マネジメントプログラム)修了。政府税制調査会特別委員などの公職を歴任。経済同友会幹事、経済情勢調査会委員長。テレビ東京系列「WBS(ワールドビジネスサテライト)」コメンテーターとしても活躍中。

———-

(大和総研 専務取締役 調査本部長 チーフエコノミスト 熊谷 亮丸)